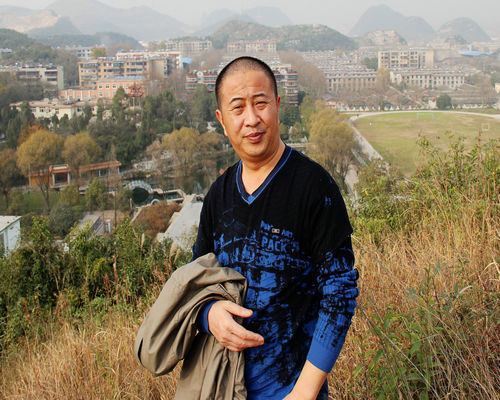

作者:陈贵均

陈贵均,60后,汉族,大专文化,贵州省毕节市人,中共党员,1990年9月参加工作,现就职于中国化工集团下属的贵州水晶有机化工(集团)有限公司,任公司企划宣传部部长。本人先后从事过工人、团委干事、公司新闻中心主任等工作,自1998年从事文学创作以来,先后在公司《贵州有机报》和原《清镇报》《贵阳青年》《信息早报.化工专刊》等发表散文、诗歌等作品。现为清镇市作协、贵州省作协会员。

我居然败了,败给了一只老鼠。自认晦气的我,好一阵想不通。

那场“战斗”发生在2014年元旦节的晚上。推开办公室的门,我惊讶了,中午好端端放在烟缸里的果皮,居然满地都是。第一反应,有老鼠。

这家伙在哪里呢?带着疑问刚落座办公桌前,一个小黑影突然从柜子后面窜出来,直奔墙角的沙发底下去了。我不禁大喜,“你终于现身了,看我的”。赶紧从门外取下扫帚,摆开决战的阵势。

这家伙很是机灵,我挪动沙发的瞬间,它一下子窜回了柜子后面去了。我怒了,费了好大的劲将两个柜子挪开。这家伙跟我玩起了捉迷藏,哧溜又窜出来了,追赶中我连续拍打了几下,扫帚棍子都被打折了。顿时,这家伙一动不动躺下了。当我准备庆祝胜利的时候,戏剧性的一幕让我始料未及。这家伙猛一抬头,用跨栏的方式越过了横在它面前的另外一根棍子。

这厮诈死,让我的愤怒到了极点,索性脱掉外衣,提着手中剩余的一截扫帚棍子,跟这家伙在不足十平米的屋子里展开了追逐战。最终,我疏忽了窗台的缝隙,这厮带着轻伤从那里捡回了一条命。

没有获胜的我竟然感觉疲惫。立在窗前长长舒了几口气,面对窗外的万家灯火,脑子里回想起了同样跟老鼠有关的往事。

我结婚时,那会还有分房的福利,我很自信地认为,凭着自己的工龄,还有这样那样的荣誉,结婚分房是没有问题的。而问题真的发生了,从来不溜须拍马的我,最后到结婚时,租房结婚的现实,至今想起来觉得一直对不住妻子。

转眼婚后很快到了深秋季节,排队分房一直没有“喜讯”,怀着身孕妻子总唠叨,总不能让孩子生下来还住这筒子楼。一天夜里,为房子的事,我们争执了很久,我从苦闷变成了赌气。“我没有本事,那我走”。撂下一句话我转身出了客厅(其实就是卧室跟客厅同一个屋)。

关上门,我并没有走,准确说我是坐在过道里,考虑到底是走出家门还是冷静下来,向妻子收回自己刚才的话。就在手中的香烟快要燃到过滤嘴的时候,一只老鼠从过道的小门窜了进来,正享用邻居小孩晚饭时洒落的饭粒。“如果老鼠进了客厅,如果吓着了妻子,那可坏了”。容不得多想,丢掉烟头我操起厨房后的一根木棍,精准地击中了老鼠。而此时,妻子也许是跟我争执的疲惫,早已熟睡。

决定回家,我打开了房门,轻手轻脚地在沙发铺成的“小床”上躺下。想起那只被“击毙”的老鼠,竟心生怜悯。我觉得我应该感激那只老鼠,它的出现,让我做了一次正确的抉择。

从回忆中拽回思绪,看着办公室的一片狼藉,我顾不上收拾残局,以最快的速度,回家。

带着感恩前行

想来,人之所以高级,就在于因为我们带着情感在人世间上路。一路上,爱与被爱,让我们泪流满面,刻骨铭心。因为有着感恩的情结,我们才有了前行的力量。

写下感恩的话题,我便想到了母亲。母亲离开我们已经4年多了,可母亲的音容笑貌依然深刻在脑海里。房子可以不大,饭菜也可以简单,有母亲的日子,家是那么温暖,有母亲的日子,心里是那么踏实。

一生节俭的母亲,很少为自己,即使到我们成家立业了,她总是对我们都还放不下心。在家里,我排行老三,还有一个弟弟两个妹妹,我是结婚成家最晚的一个。母亲没有工作,跟父亲就靠着微薄的退休金在小县城里生活。日子不宽裕,却很温馨。就是在那样的生活条件下,母亲将多年省吃俭用攒下的五千元,用来为我的小家添置了几样物件。

成家后,我们三口之家日子过得很普通,甚至是有些清贫的。我们却很想让母亲来自己的家里住一住,而这却成为我和妻子一生的遗憾。每次我说让母亲过来时,母亲总会以这样那样的理由推脱。我知道,那些理由是母亲找来的“借口”,母亲是不想给我们的生活增加一丁点负担。

母亲腿脚不好,但每次只要我告诉母亲,说我要回家的时候,母亲总会端上木椅子,坐在楼前的空地上。即使是雨天,她也会在楼道里坐着,或择菜、或选米,遇上邻居出门,母亲总会热情地跟人家打个招呼,然后会说,今天我家老三要回来之类的话,也从来不管邻居是否感兴趣这样的话题。母亲那个时候,想的是第一眼看着自己的孩子,从小院子的大门口出现。邻居也都习惯了,只要看到母亲这样,他们就知道是我们子女中某一个今天要回来了。

得知母亲病重的消息,我急匆匆赶到医院,尽管医生用很专业的术语解释着治疗的过程,并一再告诉我们,母亲剩下的时间不多了。守在病床前的我,看着病重的母亲,我还是希望,这一天能晚一点、晚一点、再晚一点到来。甚至希望这一切是医生的误诊,母亲应该没事,让我抛开一切,就这样守着一辈子操劳的母亲,守着给我生命的人。

而今,再回家,母亲再也不会出现在楼前了。母亲离开后,每次回去,我的目光总会在过去母亲常坐的那个地方停留一会,空空的院落里,只有风吹过时树叶的沙沙声。

窗外细雨蒙蒙,又到了清明。母亲,您在另外一个世界里,可以安心,而我,将带着感恩的心前行。

那年•那月•那些事

思来想去,还是不知道该怎样给笔下的那些日子弄一个较为贴切的标题。曾记得巴尔扎克说过,苦难是人生的老师。我所经历的,其实说不上是苦难,只是身为60后的我,成长环境有些特殊,也就有了下面的故事,略有苦涩却回味浓厚的故事。

打猪草

生活在矿山,说是出身工人家庭吧,也只是父亲每月有着那么一点微薄的工资,拖拉一大家子(爷爷、母亲跟我们六个孩子)。说是农民家庭吧,可我们种的地除了临近村寨认的亲戚相送外,大部分是父亲带着我们一家人,用南泥湾精神开垦出来的。相比村寨农家孩子来说,除了种地、喂猪跟农家孩子相同外,在我们身上,又多了一些厂矿孩子的“优越感”。我就是在这“似工非工,似农非农”的家庭中长大。

那时喂猪绝对不会添加乱七八糟的东西,都是自己家种的玉米混合着猪草养大的。除了种地外,打猪草便是我常干的活。矿山人家几乎家家都养猪,附近的荒山坡地里,就很难打到猪草。于是,需要走上一个小时,去离家稍微远一些村寨农民的庄稼地里。

我和弟弟最爱去的就是大塘坝。最爱去那里,不是因为那里猪草多,而是因为那里有几条小河沟,我们惦记的,是沟里的小鱼、泥鳅。

除了镰刀,每次出去打猪草,我跟弟弟都会带上一个罐头瓶子,那就是我们的渔具了。每次先是沿着田埂,东一把、西一把将水芹菜、剪刀草等收到背篓里。田埂上、小河边都走了一遭后,接着转战到半坡上的玉米地里,一阵忙活,各自有了半背篓猪草垫底后,我们下河了。

小河沟最宽处不到两米,我们会选宽度跟背篓口尺寸接近的河段且不深的地方下手。太宽的地方,鱼会从两边缝隙溜了,而水太深,背篓下去后,不能沉到底,鱼会从背篓底部漏网。有过一次遇到水蛇的经历,本来就胆小的我,后来每次捞鱼,都是弟弟穿着裤衩下河撵鱼。我手扶背篓的肩绳,把背篓稳妥地安放在沟里,弟弟双脚在沟边的水草里来回划拉。水被搅浑的瞬间,几条小鲫鱼被惊扰后乱窜,有的逆流游走,有的慌不择路,闯进我们布下的“陷阱”。

“起,快起。”弟弟的话音刚落,我本来弓着的身子,一下提起背篓,恰到好处。这一“起”是最关键的一环,起早了,鱼顺着水流跑了,起晚了,鱼碰到背篓底部后又会折返回去。这次不错,除了三条泥鳅、五条偷嘴鱼外,收获了四条小鲫鱼。

时间用在捞鱼上了,打猪草也就磨了洋工。为了掩人耳目,不被沿路的人家看到背篓里仅有垫底的猪草,说我们偷懒,失了面子。这个时候,先将猪草倒出来,用树枝斜衬在背篓中部,再把猪草弄回去,原本只有半背篓的猪草一下子“长高”了不少。路上遇到熟人,我们还会故意挤眉眨眼,做出许多费劲的表情来。

忆三舅

我跟三舅是没有血缘关系的。三舅叫吴维喜,因与母亲是同乡,字辈也相同,打记事起,母亲就让我们叫他三舅。

三舅相貌很特殊,这也是让我对他记忆很清晰的缘故。当年有一个家喻户晓的电影《渡江侦察记》,三舅跟电影中的解放军班长吴老贵,说得上是“双胞胎”,一脸络腮胡子,喜欢喝酒,矿上的大人们也就给他起了“吴老贵”的绰号。

三舅是矿上食堂的炊事员。除了舞动锅铲炒大锅菜外,三舅还会杀猪。因为这点本事,隔三岔差五能从杀猪的副业中,不仅让自己弄一肚的肥肠子,兜里也经常多个十块八块的。

平时跟三舅见面是在食堂。学校离家远,中午是不回家的。父亲会给我们买好饭菜票,书包里除了书本外,多了一个铝制的大号饭盒。

食堂窗口有6个,中午吃饭的除了那些穿着工作服的大人外,剩下的就是我们这群吃不饱的孩子。至今,还记得那时候食堂师傅们盛菜的场景。一个大盆子里,最初师傅握着勺子,很是用力地一下子进去,满满的一勺子菜起来。这个时候,你要是满心欢喜,那就错了。后来的动作很有意思,每个师傅都是如此,他们好像患有风湿病一样,就在菜要装入你饭盒的时候,他们的手就抖个不停,最后到饭盒里的只有三分之一了。三舅后来道出里面的秘密,也就是假象的欺诈。有舅舅与外甥这层关系,我每次打饭都要先凑到跟前,看准三舅在哪个窗口,然后老实排队,因为我知道,三舅只要见到我这张小脸,手抖的毛病即刻“痊愈”,我的饭盒自然满满的。买回饭菜后,坐在“跃进桥”边水泥墩上,一边有滋有味的品尝,一边听着广播里刘兰芳的评书杨家将,很是享受。

三舅很喜欢我们,也许是因为我们比他家的孩子学习成绩好一些的缘故。每年过年,三舅来看望母亲,吃罢酒菜后,用手在胡子上擦上几把,解开上衣兜纽扣,不慌不忙地掏出早已准备好的压岁钱,挨个发给我们。五毛钱,而且有那么几张,皱皱巴巴的。接过三舅的压岁钱,我大多会直奔家门口不远的小店,炮仗和糖块带来的满足感够回味好几天。

退休没几年,患了肺癌的三舅走了。在那个世界里,他还会把挣扎狂叫的猪卖力地摁倒在案板上,白刀子进红刀子出吗?还会围着熏人的炉火,翻炒那诱人的大锅菜吗?

对于三舅的深刻记忆,除了“吴老贵”之外,就是他的大锅菜,还有那能嗅出油盐味、印着纺织女工图像的五毛纸币。也许,这一辈子都不会忘记。

爆米花机

一大早,我就被市场口爆米花机的炸响吵醒了。我没有太多抱怨,因为我曾经侍弄过那玩意。随着家境的好转,后来,父亲将爆米花机送给了一个亲戚。

八十年代初期日子过得艰难,父母还算有经济头脑。除了跟人合伙做面条外,父亲从一个远房亲戚那里弄来了爆米花机,火炉子、风箱、椭圆肚子的黑锅。大哥是这爆米花机最早的主人,从待业到后来顶替父亲进矿上,从两毛钱一锅,到后来五毛、八毛,大哥手摇着爆米花机,让几个弟妹的学费和午饭有了着落。

秋冬季节是爆米花机最卖力的时候。村寨秋收后农闲了,加上那时谁家有个大事小情、婚丧嫁娶的,很少有人家的酒桌上有瓜子花生,爆米花就是餐前的小吃了。遇上办事的人家,一般都会来上几锅,用两个大口袋装着,扛回家招待客人。到了腊月,爆米花的生意更好了。随着第一声爆米花的声响后,一群小孩叽叽喳喳,追着捡拾漏出的米花,滚烫的米花在冻得红彤彤的小手里跳跃

周围人家大人、小孩就会陆续用簸箕、瓷盆抬着玉米来了,条件好些的人家,会弄些糯米爆米花。我跟弟弟分工明确,他摇黑锅,我捯饬风箱。队伍在我身后排得老长,秩序很好,没有人插队。他们知道,即使到了天黑,我们也不会让他们失望。

爆爆米花是有些技巧的。首先是压力表要准确,二是玉米水分不能高,三是摇动黑锅要顺时针和反时针来回转换。爆出的爆米花根据喜好,可分为满花、半开、哑子三种。时间放得长一点的是半开和哑子,工艺较为复杂的是哑子。在压力足够爆开玉米时,起锅,慢慢松动气盖上的螺杆,卸掉三分之一的气压后,拧紧螺杆,迅速移到用竹子编制的箩兜口,用麻布袋子捂住,一只脚踏上去,赶紧侧身,套筒用力扣动气盖与锅体相连的“扳机”,嘭的一声过后,香气扑鼻而来。

腊月里,我们走村窜寨要忙活好一阵。身板略比我壮实的弟弟,每次出去,我在前面,弟弟总会将扁担上的绳子多挪到他那一头。山间小路上,见证了兄弟深情。

对于没有更多闲钱的村寨农家,我们当时用三种方法解决支付问题。一是爆米花机摆放在谁家院子里,我们就免费给这户人家来两锅,同时解决午饭问题。二是用玉米和大米兑换。三就是鸡蛋兑换。每次回来的时候,担子都会沉了许多,顶着寒风回到温暖的家里,晚饭的饭桌上,也就有了母亲做的炒鸡蛋或鸡蛋汤了。

【编辑:与文为邻】

版权所有:西南作家网

国家工业信息化部备案/许可证:黔ICP备18010760号 贵公网安备52010202002708号

合作支持单位:贵州省青年文学研究会 四川省文学艺术发展促进会 云南省高原文学研究会 重庆市巴蜀文化研究中心

投稿邮箱:guizhouzuojia@126.com QQ1群:598539260(已满) QQ2群:1042303485